Além de Múcio Bezerra, este texto é dedicado aos saudosos amigos Elaine Rodrigues, Rodolfo de Bonis e Sebastião Reis, que evitaram os calhaus da vida, anteciparam o fechamento e foram embora mais cedo.

Dario veste a camisa 9 do Internacional na decisão antecipada contra o Fluminense, domingo de muito sol no Maracanã, 10 de outubro de 1976. Empate eletrizante, 1 a 1. Rivelino e Falcão não jogam. Outros craques estão em campo. Pintinho, Gil, Paulo César Caju e Carlos Alberto Torres compõem a Máquina Tricolor. Batista, Manga, Lula e Figueiroa defendem o Expresso Colorado. Jogo nervoso, disputadíssimo. Em determinado momento de pressão carioca, no segundo tempo, o contra-ataque gaúcho: Batista retoma a bola na intermediária e lança, em profundidade, o ponta-esquerda Lula que, veloz, se livra do goleiro Renato e toca para a meia-lua. Gol vazio. Dadá Maravilha bombardeia. Jorge Cúri berra aos ouvidos em suspense. A bola toma velocidade e efeito espantosos, raspa o travessão. Alívio de um lado. Irritação de outro. Perplexidade geral.

Ao ser substituído por Escurinho, Dario é imediatamente cercado pelos microfones.

- O que houve, Dadá? O gol estava vazio...era só dar um totozinho que a bola entrava...

Dadá para à beira do gramado, respira fundo, sorri e sentencia:

- Eu queria era ver a rede estufar!

Pelas ondas do rádio, a resposta singela de um goleador folclórico incendiava a imaginação. Terceiro maior artilheiro do futebol brasileiro (926 gols de todos os ângulos e maneiras), Dario filosofara. Era a questão exata: as pessoas já se conformavam (conformam-se cada vez mais) com o meio-gol, o gol mixuruca, chorado, medíocre, em que a bola às vezes sequer toca na rede. E piorou muito nos últimos 30 anos. O importante é somar um pontinho, para se manter no G-4, no G-8, no G-12 (expressões emprestadas ao economês), como um país emergente no "mundo plurilateral". Qualquer migalha serve, desde que nos ajude a pôr os pés em certames lucrativos, uma Libertadores, uma Sul-Americana. O desprezo pela bola e pela rede é indignante!

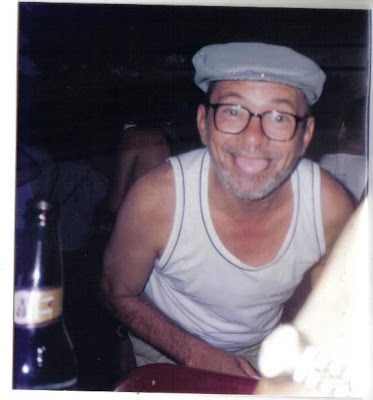

Muitos anos depois, a história do petardo de Dario voltaria a ser lembrada na conversa inaugural com o companheiro Múcio Bezerra, no Galeto, na Rua de Santana, em frente a O Globo, entre doses de Teacher's, Red Label, azeitonas, rodelas de salaminho e cubinhos de queijo prato. Estávamos nos conhecendo naquela tarde e começando a construir uma amizade que superaria barreiras geográficas e temporais. Múcio ajeitava os óculos e prestava atenção de coruja. Três horas se passaram, o assunto mudara completamente de rumo, e Múcio, a cabeça um tanto tonta, preparava-se para partir, quando rematou, escandindo as palavras:

- É, rapaz...Essa história do Dario é do caralho...Dava uma puuuta matéria! Eu que-ro é ver a re-de es-tu-far! Ho! Ho! Ho! (Ele tinha uma risada de Papai Noel).

A partir de então, a sentença do Dario se tornaria um código secreto entre nós, palavras de incentivo mútuo, diante de uma boa história, de uma "puuuuuta matéria". E mesmo com uma pauta ingrata, Múcio saía feliz da redação e quase sempre surpreendia a chefia, porque construía, com observação sagaz e texto brilhante, a "puuuuuta matéria." Voltava esfregando as mãos:

- É hoje...é hoje que a rede vai estufar!

Certa vez, Múcio telefonou à noite para o flat onde morávamos em São Paulo para comentar uma reportagem de três páginas veiculada na Gazeta Mercantil, "O Rio que fez de um Joaquim Maria o Machado de Assis", a propósito do centenário da primeira edição de Dom Casmurro.

- Aíii, canalha! A rede estufou e deu para ouvir o barulho da arquibancada!

Jornalista que não trabalhou nas redações de O Globo e do JB nos últimos 15 anos do século passado, tem um motivo justo para se sentir frustrado: o de não ter labutado, aprendido, conhecido, convivido e bebido com o Múcio Bezerra, o texto mais criativo da imprensa carioca. Múcio tinha tudo o que, infelizmente, falta à parcela significativa dos colegas de hoje: competência, generosidade, companherismo, inteligência, sensibilidade crítica, adoração transgressora pelas palavras e muito bom humor. Ele nunca se levou a sério, condição sine quae non para se ser realmente levado a sério. Jamais foi carreirista, lambe-botas ou puxa-saco, motivo por que, talvez, fosse tão sinceramente querido por Evandro Carlos de Andrade, diretor de redação de O Globo por 25 anos, e por todos os funcionários do jornal, os colegas de profissão, as secretárias, as telefonistas, os faxineiros e os ascensoristas.

Um dia, por castigo, inveja ou bizarrice, inventaram de escalar o Múcio, por uma semana, na Repol, salinha de três metros quadrados da apuração, com duas linhas telefônicas, dois terminais de computador (Internet não havia) e um velho aparelho de radioescuta, que captava as frequências emitidas pelas centrais de telecomunicações dos bombeiros e das polícias civil e militar. Surpreendentemente, ele adorou a experiência. Pendurava o indefectível paletó cinza escuro no encosto da cadeira e ficava lá no canto, ouvido grudado no radinho, como torcedor fanático em final de campeonato. Anotava tudo. Em dois ou três dias, estava escolado no policialês.

Naquela semana de degredo, Múcio chegava sorridente à Sibéria particular:

- Alô, Repol, na escuta? Câmbio, guarnição em QAP! - anunciava, às gargalhadas.

- Companheiro Papa Mike, a genitora do mesmo elemento que se evadiu procurou um Papa Fox e um Bravo Mike, dizendo se tratar de um Papa Índia, que entrou num Tango Xiraia...- tartamudeava o rádio fanho.

Exegeta do submundo, Múcio concentrava-se para fazer a tradução simultânea: "Caro policial militar, a mãe do homem que fugiu procurou um policial federal e um bombeiro conhecidos, dizendo que o filho era um pé-inchado e escapara num táxi..." Restava só decodificar os números cantados no rádio da polícia: 121, 159, 932... e decorar os que correspondiam a homicídio, extorsão mediante sequestro, encontro de cadáver...

Feito o curso intensivo de Direito às avessas, Múcio redigiu uma reportagem extraordinária sobre o estranho léxico policialês. A reportagem foi sucesso de público e crítica. Divulgava para a sociedade, divertidamente, como a imprensa tinha acesso privilegiado (e proibido) às informações básicas das ocorrências policiais.

- Viu lá? A rede estufou! Golaço! Ho-ho-ho! - comemorava o potiguar, que talvez nunca tenha chutado uma bola.

Quando saía da redação às sextas-feiras (às vezes, em dias menos convenientes também), Múcio preparava-se para o serão, repórter diuturno que era. O itinerário começava no Bar do Felipe, na Rua Irineu Marinho, passava pelo Galeto e pelo Rocha (na Rua do Riachuelo, em frente ao jornal O Dia), seguia pela Gomes Freire, a Mem de Sá, a Lapa, a Praça XV...até chegar a Niterói, para a saideira sagrada no Steak House. Nas andanças noturnas, colhia histórias de putas, mendigos, malandros, boêmios, policiais do Coe (hoje Bope)... E as escrevia como ninguém!

Quem não se lembra das crônicas-reportagens do jaboti vítima de bala perdida de fuzil, do cachorro que calculava, do perfil romário do pai do Hilário ("o copo do mundo é nosso!"), da cadeira do Luís Carlos Prestes, da avenida do Sr. Amaral e do Sr. Peixoto? Praticamente, ninguém. É por isso que os repórteres Fábio Lau e Elenilce Bottari ("as mais belas e torneadas pernas do jornalismo", segundo o homenageado) decidiram se empenhar no lançamento de uma coletânea da obra jornalística de Múcio Bezerra,"uma campanha do jornalismo esperança". Sem deducão fiscal, todo o dinheiro arrecadado com a venda do livro será revertido para a família do jornalista, as filhas Aline e Maria e o gato de estimação, o Duque de Macau, cidade de 28 mil habitantes, a 175 quilômetros de Natal, onde nosso craque nasceu.

Múcio, aliás, tinha paixão por felinos e uma das últimas publicações em que trabalhou se chamava O Pulo do Gato. Um dia interrompeu o trabalho, porque a mulher o telefonara chorando: um gato siamês - das dezenas que teve - jogara-se do décimo-terceiro andar. "Os siameses são suicidas, e agora a minha casa virou uma UTI", ria-se, no dia seguinte, ao imitar o pobre gato com as quatro patas enfaixadas, depois de socorrido por uma guarnição da Defesa Civil. O amor pelos gatos inspirava até a ética muciana. "Sou muito leal, mas jamais serei fiel", dizia. "Fidelidade é uma atribuição canina, a lealdade é leonina, e o leão nada mais é que um grande gato."

Depois de trabalhar como topógrafo e técnico de Estradas de Rodagens - mais uma estranha coincidência que nos unia -, Múcio fez Jornalismo no início dos anos 80 e começou em redação com mais de 30 anos. Tinha opiniões próprias sobre o exercício da profissão. Dizia, por exemplo, que jabá é tudo aquilo que se recebe e não se pode retribuir de pronto, se necessário. "Jabá é carro, apartamento, dinheiro. O que há de mau em receber de uma assessoria uma caneta, um bloquinho, uma agenda ou uma garrafa de uísque? São tão úteis pra nós!", ponderava. Múcio também se empombava com a históra de jornalista depender de fontes, as mesmas pessoas que constantemente passam informações supostamente exclusivas a troco de vai se saber o quê. "Ora, ora, ora...quem tem fonte é cemitério e jardim!"

Múcio bebia muito (uísque e cerveja) e também fumava demais (pelo menos três maços diários de Minister), mas nunca bebeu durante o expediente convencional. Às vezes, de ressaca, preferia faltar ao trabalho a dar bandeira. Só uma coisa intrigava o departamento financeiro, quando Múcio voltava de viagens custeadas pelo jornal: a quantidade de jarras de suco que ele declarava, em notas fiscais, ter bebido a cada refeição. "Ele deve ter pedras nos rins", disfarçavam os mais chegados. Durante o carnaval, por exemplo, só água mineral com gás. Tinha à disposição duas páginas inteiras de crônica para cada dia de desfile das principais escolas de samba. Mesmo quem passava a madrugada na Passarela, só entendia a confusão, o burburinho, as tragédias e maravilhas do desfile, lendo o Múcio Bezerra do dia seguinte. E ele curtia aquela sensação, aquele estufar das redes. E desdenhava dessa vidinha medíocre do zero a zero.

Múcio Luiz Bezerra lutou contra o câncer até a madrugada do último 12 de maio, quando nos deixou, aos 60 anos. Viveu os últimos dias em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, em dificuldades financeiras e com a ajuda de amigos. Assim mesmo, com a voz fraquinha, atendia ao telefone com o mesmo sorriso de Papai Noel e a pergunta recorrente: "E aí? A rede vai estufar?"

Cláudio Renato